2025/06/13 北海道札幌西陵高等学校の生徒43名が本学で電気電子工学科の模擬講義を体験しました

- 管理人

- 7月9日

- 読了時間: 3分

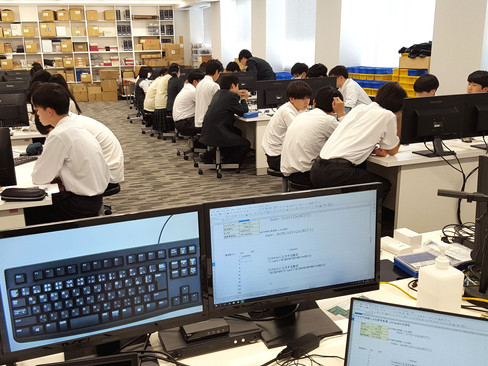

6月13日(金)に北海道札幌西陵高等学校の1年生43名が本学を訪れ、施設見学とともに60分の模擬講義を受講しました。

この日、電気電子工学科の佐々木教授が担当された模擬講義のテーマは「基礎的な数学の知識だけでサウンドを操る電気電子回路の動きが分かる!?」でした。

このテーマは、難しいと思われがちな電気電子回路の振る舞いが、実はこれまで勉強してきた基礎的な数学の仕組みに沿って行われていることを、簡単な実験を通して自分自身の耳で体感できる内容になっています。

その基礎的な数学の仕組みと言うのは「三平方の定理(ピタゴラスの定理)」です。

三平方の定理を勉強するとき、平面上の距離の測定を例として挙げられることもありますが、その三平方の定理が電気回路(交流回路)の振る舞いを解き明かすのにも応用されています。

例えば、国家資格である第二種電気工事士の学科試験の過去問を例にした解答例の中に「二乗の和のルート」を計算する式が出てきていますが、これは三平方の定理で出てくる直角三角形の斜辺の長さを求めるときに使う「二乗の和のルート」の計算に基づいていること、そして、それは電気電子部品の抵抗とコイル(やコンデンサ)が直角三角形の直角を挟む2辺に対応していて、それを合成した大きさが直角三角形の斜辺に対応しているためであることが参加高校生に向けて説明しました。

次に、高校の物理でも出てくる基本的な回路素子、抵抗RとコンデンサCを組み合わせることで、低い周波数のサウンドは素通りさせ、高い周波数のサウンドは減衰させるLPF(Low Pass Filter)回路と、まったくその逆の特性(高い周波数のサウンドは素通りさせ、低い周波数のサウンドは減衰させる)を示すHPF(High Pass Filter)回路が、ちょっとした回路の変更だけで実現できることを説明しました。

最初に、無料で使える表計算ソフト:LibreOfficeのCalcを利用して、LPF回路とHPF回路の周波数特性の理論計算をしてもらい、その特性グラフを確認してもらいました。

次に、これまで説明してきたLPF回路とHPF回路が実際に実現できることをブレッドボード上に組み立てられた簡単な実験回路を使って、参加高校生自身の耳で体感してもらいました。

下記の写真は、今回の実験で使ったLPF回路(左側)とHPF回路(右側)ですが、その違いが判るでしょうか??

今回の実験では、耳を通して体感してもらうため、これまたブレッドボード上に組み立てられたMP3 Playerから音楽を出力し、それをLPF回路やHPF回路を通すことで、どのように音楽の聞こえ方が変化するかを体験してもらいました。

実験中、半導体デバイスが異常に熱くなるという原因不明のハプニングが発生したグループもありましたが、それもリアルな実験ならではの貴重な体験!???

参加してくれた生徒さんの授業終了後の感想の中には、

最初は本当にできるのかなと思ったけど、説明が分かりやすくて簡単にできたし楽しかったです。

実際に体験することができて、より理解が深まったし、面白かったです。今まで学んだことが使える時がくるとわかってうれしかったです。

思っていたより難しくて、少し苦戦したけれど、すごく面白かったので、とても充実した時間を過ごせたと感じた。

のようなものがありました。

「難しいけど面白い」、「よく分からないけど興味が出た」など、電気電子工学を知る最初の一歩を体感できるテーマを、これからも増やしていきたいと思います。

.jpg)

コメント